VISSUTI DEL PAZIENTE POST TRAPIANTO RENALE:

influenza della percezione di salute sull’adesione alla terapia

Helena Latronico1 , Daniele Curci1, Giorgio Soragna2 , Valerio Dimonte3 , Aspasia Panunzi2, Gianfranca Gerbino2, Massimo Nallino2.

1 Università degli Studi di Torino – Corso di Laurea in Infermieristica

2 SC Nefrologia e Dialisi AO Ospedale Mauriziano, Torino

3 Presidente del Corso di Laurea in Infermieristica, Università degli Studi di Torino

INTRODUZIONE:

Il trapianto renale è una grande conquista della medicina moderna e rappresenta una possibilità concreta per ripristinare le funzioni renali nei pazienti affetti da insufficienza renale irreversibile (IRC), condizione in cui la funzione renale si deteriora progressivamente fino a rendere il rene incapace di mantenere l’equilibrio idrico ed elettrolitico dell’organismo.

Attualmente, il trapianto, è considerato un’attività di routine grazie alle conoscenze inerenti alla risposta immunitaria a livello molecolare e, nello specifico, possiamo sicuramente intendere il trapianto renale come la modalità terapeutica ottimale perché è in grado di offrire, rispetto ad un’altra tipologia di trattamento rappresentata dalla dialisi, un’aspettativa di vita molto più lunga [1], migliore ripresa e riabilitazione [2] e, soprattutto, migliore qualità di vita per il paziente stesso [3] [4].

Il trapianto renale ha anche un impatto sociosanitario significativo, rappresentando una soluzione economicamente più vantaggiosa rispetto ai trattamenti di dialisi a lungo termine e alla gestione farmacologica delle complicanze dell’insufficienza renale cronica terminale [5]; il trapianto rappresenta infatti un investimento assolutamente vantaggioso per i sistemi sanitari: sebbene i costi iniziali dell’intervento e della terapia immunosoppressiva possano essere effettivamente elevati, nel lungo termine, il trapianto comporta minori costi complessivi rispetto alla dialisi, che richiede ingenti risorse per mantenere un ciclo di trattamenti continuo e costante [5].

Il costo medio complessivo di un paziente trapiantato per il Sistema Sanitario Nazionale è di 95.247 euro in un periodo di tre anni, contro i 123.081 euro stimati nello stesso arco di tempo per un paziente non trapiantato e sottoposto a dialisi. Il costo del trapianto è quindi inferiore del 29,2% [5].

Il successo del trapianto, però, non si limita alla buona riuscita dell’intervento, ma richiede una gestione continua e multidisciplinare per assicurare che il rene trapiantato funzioni adeguatamente e richiede un impegno a lungo termine soprattutto da parte del paziente nell’ambito dell’aderenza alla terapia immunosoppressiva.

La frequenza delle visite di follow-up varia in base alla fase post-trapianto: nei primi mesi, gli incontri ambulatoriali per il prelievo di sangue sono molto ravvicinati (settimanali o bisettimanali), ma possono poi ridursi gradualmente a controlli mensili o trimestrali, in base alla stabilizzazione clinica del paziente e al tempo trascorso dal trapianto.

In queste circostanze, il supporto infermieristico, una gestione ambulatoriale strutturata e l’educazione del paziente assumono un ruolo cruciale nel monitoraggio e riconoscimento dei segnali precoci delle complicanze, nell’accettazione e l’adesione al regime terapeutico e nel mantenimento di uno stile di vita salutare che possa ridurre al minimo i rischi migliorando al tempo stesso l’out-come del trapianto e il benessere psicologico del paziente [6], che si sente seguito e supportato nel suo percorso di recupero in quella che è a tutti gli effetti una ‘nuova vita’.

Le percezioni della malattia consistono in cause percepite, conseguenze, identità della stessa, durata, risposta emotiva, capacità di curarla e controllarla. I pazienti generano obiettivi per far fronte alla minaccia verso la loro stessa salute e/o alle emozioni associate. Le azioni sono intraprese per ridurre la minaccia stessa e le valutazioni in corso valutano l’efficacia della risposta e alimentano le rappresentazioni successive in un processo che definiamo iterativo [6]. Una percezione negativa produce una più lenta remissione, un peggior stato funzionale ed una peggiore qualità di vita.

Quando si parla di malattia, si considera spesso un aspetto particolare della qualità della vita, ovvero quella legata alla salute (Health-related quality of life, HRQoL) che viene studiato attraverso lo studio dei domini fisici, mentali e sociali del paziente. È un concetto fortemente influenzato dalle esperienze uniche di ogni paziente e, soprattutto, da come gli effetti della patologia e delle sue terapie si ripercuotono sulla sua routine e sul benessere complessivo. La valutazione della qualità della vita è uno degli indicatori chiave per monitorare le strategie di coping acquisite dal paziente trapiantato e/o dalla coppia donatore-ricevente. [7]

Le metanalisi di tutti i tipi di trapianto di organi solidi riportano un tasso di non aderenza del 22,6% alla terapia immunosoppressiva. I tassi di non aderenza variavano in base al tipo di trapianto, con i tassi più alti osservati per i trapianti di rene (36%) e il più basso per i trapianti di fegato (6%) [8].

METODOLOGIA DELLA RICERCA

L’obiettivo dello studio è indagare il rapporto tra percezione della malattia e aderenza terapeutica analizzando al tempo stesso l’aderenza auto riferita per eventuali bias di autovalutazione.

Lo studio è stato condotto su 45 pazienti trapiantati presso l’Ospedale Mauriziano

di Torino. Sono stati adottati i seguenti criteri

di inclusione:

- età maggiore di 18 anni (la percezione di salute e l’aderenza alla terapia possono variare tra adulti e bambini/adolescenti);

- pazienti sottoposti al trapianto da almeno 6 mesi (periodo sufficiente a sperimentare la nuova condizione e stabilire un regime terapeutico ottimale);

- trapianto funzionante;

- pazienti che hanno accettato di compilare il questionario (consenso informato).

Tra i criteri di esclusione ritroviamo:

- altre condizioni mediche che potrebbero influenzare le risposte (disturbi psichiatrici o altre condizioni che potrebbero alterare la percezione della salute indipendentemente dal trapianto stesso);

- barriera linguistica che comprometterebbe comprensione del questionario.

Il modulo utilizzato comprende una sezione iniziale dedicata all’informativa per il paziente e il relativo consenso, una parte introduttiva per la raccolta di dati personali ma non identificativi, in rispetto dell’anonimato, dati sulla malattia e

sul trattamento e infine una parte finale facoltativa per permettere al paziente di esprimere delle considerazioni finali (Tempo di lettura

e compilazione circa 10 minuti).

La somministrazione dei questionari è stata autorizzata, previa richiesta, dal Dipartimento delle Professioni Sanitarie (DIPSA) dell’Ospedale Mauriziano di Torino.

Per misurare l’aderenza è stato utilizzato il questionario BAASIS© (The Basel Assessment of Adherence to immunoSuppressive medIcations Scale) [9], che valuta la regolarità nell’assunzione dei farmaci, eventuali dosi saltate e rispetto degli orari. La percezione della malattia è stata invece misurata tramite il B-IPQ (Brief Illness Perception Questionnaire) [10], che esplora tramite 9 item le rappresentazioni soggettive della malattia. I dati raccolti sono stati analizzati attraverso il test R di Pearson per individuare correlazioni tra questi due aspetti (SPSS, versione 17).

RISULTATI

Caratteristiche sociodemografiche

Nella Tabella 1 vengono riportate le caratteristiche sociodemografiche dei 45 partecipanti.

| VARIABILE | Categorie | N (%) |

| Genere | Uomo | 24 (53,3%) |

| Donna | 21 (46,7%) | |

| Età | 31-40 anni | 6 (13,3%) |

| 41-50 anni | 12 (26,7%) | |

| 51-60 anni | 18 (40%) | |

| > 60 anni | 9 (20%) | |

| Donatore | Vivente | 12 (26,7%) |

| Deceduto | 33 (73,3%) | |

| Stato civile | Celibe/nubile | 8 (17,8%) |

| Sposato/a convivente | 28 (62,2%) | |

| Separato/a divorziato | 5 (11,1%) | |

| Vedovo/a | 4 (8,9%) | |

| Istruzione | Scuola primaria | 1 (2,2%) |

| Secondaria I grado | 13 (23,9%) | |

| Secondaria II grado | 25 (55,6%) | |

| Laurea | 6 (13,3%) | |

| Età trapianto | Meno di 1 anno | 10 (22,2%) |

| 1-2 anni | 8 (17,8%) | |

| 3-5 anni | 9 (20%) | |

| 6-10 anni | 8 (17,8%) | |

| Più di 10 anni | 10 (22,2%) |

Tabella 1: caratteristiche sociodemografiche

Solo 1 paziente aveva ricevuto un precedente trapianto di rene, mentre 1 paziente ha ricevuto un trapianto combinato rene-pancreas. Per analizzare il tempo trascorso dal trapianto, i 45 questionari raccolti sono stati suddivisi in cinque gruppi temporali, al fine di ottenere una visione chiara della distribuzione dei pazienti in base alla loro esperienza post-trapianto. La suddivisione è stata effettuata nei seguenti intervalli riportati nella Tabella 1: meno di 1 anno, da 1 a 2 anni, da 3 a 5 anni, da 6 a 10 anni e più di 10 anni.

Aderenza

Una risposta affermativa nelle prime tre domande del questionario si traduce nell’assegnazione al gruppo “non aderente”. Questo punteggio è rigoroso a causa di un’ipotesi di sotto segnalazione della non aderenza [11]

e perché viene considerata veritiera l’informazione senza indagine aggiuntiva [10]. Le prime tre domande indagano i problemi di implementazione, mentre la quarta domanda esplora un eventuale problema di persistenza. Sulla base di questi criteri, 38 pazienti (84,4%) risultano non aderenti

a causa di un problema di “implementazione”.

| 1a. Si ricorda di aver saltato una dose della terapia immunosoppressiva nelle ultime 4 settimane? | 19/45 (42,2%) |

| Una volta | 5/19 (26,3%) |

| Due volte | 9/19 (47,4%) |

| Tre volte | 2/19 (10,5%) |

| Quattro volte | 3/19 (15,8%) |

| 1b. Si ricorda di aver saltato due o più dosi di fila nelle ultime 4 settimane? |

3/45 (6,7%) |

| Una volta | 3/3 (100%) |

| 2a. Si ricorda di aver assunto la dose di farmaco più di due ore prima o dopo l’orario prescritto nelle ultime 4 settimane? | 35/45 (77,8%) |

| Una volta | 3/35 (8,6%) |

| 2-3 volte | 12/35 (34,3%) |

| 4-5 volte | 6/35 (17,1%) |

| Ogni 2-3 giorni | 3/35 (8,6%) |

| Quasi ogni giorno | 11/35 (31,4%) |

| 3. Ha modificato in autonomia la quantità prescritta dei farmaci nelle ultime 4 settimane? | 1/45 (2,2%) |

| 4. Ha smesso in autonomia di prendere completamente la dose prescritta nelle ultime 4 settimane? | 0/45 (0%) |

| 5. Quanto ritiene di seguire correttamente la terapia prescritta? (0/100) | |

| 70-90% | 5/45 (11,1%) |

| > 90% | 18/45 (40%) |

| Assolutamente 100% | 22/45 (48,9%) |

Tabella 2; analisi aderenza

Non sono state riscontrate correlazioni statisticamente significative tra l’aderenza terapeutica e le singole caratteristiche sociodemografiche.

Percezione di Malattia

Nel campione di 45 pazienti, il 55,6% (25) ha mostrato una percezione bassa della minaccia (B-IPQ < 42), il 31,4% (14) moderata (B-IPQ 42–49) e solo il 13,3% (6) elevata (B-IPQ ≥ 50).

È emersa una correlazione negativa tra punteggio B-IPQ e l’età (r = – 0,288; p = 0,045): i pazienti più giovani percepiscono la malattia come più minacciosa. Anche l’età del trapianto è inversamente correlata alla minaccia percepita (r = -0,358; p = 0,016): i pazienti recentemente trapiantati mostrano una percezione più intensa.

Il controllo percepito (Item 3) mostra una tendenza positiva verso l’aderenza (r = 0,218; p = 0,053).

La fiducia nel trattamento (Item 4) è in correlazione con l’età del paziente (r = 0,339; p = 0,023) e l’aderenza alla terapia (r = 0,312; p = 0,037): i pazienti più fiduciosi risultano anche più aderenti.

Gli effetti collaterali percepiti (Item 5) diminuiscono con l’aumentare degli anni trascorsi dal trapianto (r = – 0,486; p < 0,001).

Nel confronto delle medie dei punteggi tra pazienti aderenti e non aderenti, emergono differenze rilevanti in: fiducia nel trattamento (9,3 vs 7,6), aspettativa di durata del trapianto (8,4 vs 7,0), controllo sulla propria condizione (8,7 vs 7,5).

Infine, alla domanda sulle cause percepite di un rigetto, molti pazienti indicano fattori esterni (incompatibilità, funzionamento della terapia, stress) e, in particolare, il 28,9% non ha saputo identificare alcuna causa.

CONCLUSIONI

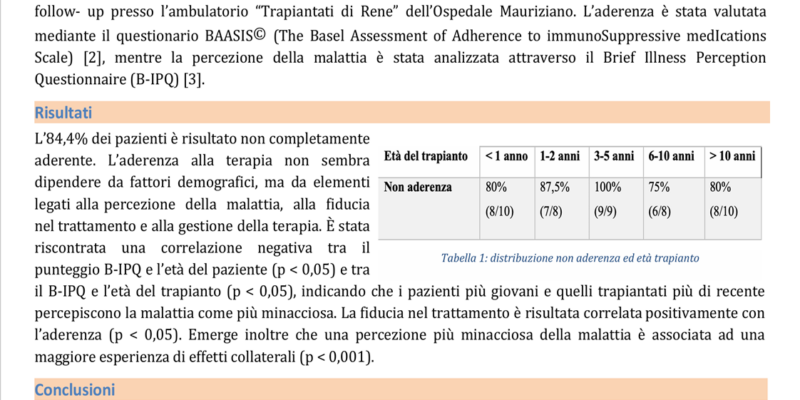

Lo studio conferma che la non aderenza terapeutica è un problema rilevante tra i pazienti trapiantati di rene, con l’84,4% dei partecipanti che ha riportato comportamenti non perfettamente aderenti. Il gruppo trapiantati da 3-5 anni, in particolare, registra il 100% di pazienti non aderenti. L’assenza di correlazioni significative con fattori sociodemografici suggerisce che l’aderenza dipende principalmente da aspetti legati alla percezione della malattia, alla fiducia nel trattamento e alla capacità di integrare la terapia nella propria quotidianità.

Un dato critico riguarda l’assunzione dei farmaci con variazioni orarie frequenti, spesso sottovalutate dai pazienti stessi, che dimostrano una consapevolezza parziale dell’impatto clinico di queste irregolarità; più della metà dei pazienti che ha dichiarato di aver modificato frequentemente l’orario di assunzione ritiene comunque di seguire la terapia al 100%, evidenziando anche un possibile bias di autovalutazione.

La percezione di minaccia è risultata associata a una maggiore esperienza di effetti collaterali, mentre la fiducia nel trattamento è correlata positivamente con l’aderenza terapeutica. I pazienti più consapevoli della gravità della propria condizione sembrano più fiduciosi e aderenti. Tuttavia, molti attribuiscono le cause di un eventuale rigetto a fattori esterni o non ne identificano, suggerendo un locus of control esterno e indicando la necessità di rafforzare l’educazione sanitaria e la consapevolezza individuale.

Sono emerse richieste di un supporto psicologico più strutturato, una migliore comunicazione tra centro trapianti e ambulatorio, e strumenti organizzativi come sistemi di promemoria per la gestione terapeutica, a testimonianza di un bisogno di accompagnamento non solo clinico, ma anche emotivo e pratico nel lungo termine.

La percezione di vulnerabilità nei primi anni post-trapianto richiede interventi educativi mirati, mentre nei pazienti trapiantati da più tempo è necessario mantenere alta l’attenzione sul rispetto terapeutico, prevenendo comportamenti superficiali o intolleranze legate alla cronicità della cura. Per migliorare la gestione post-trapianto si evidenzia l’utilità di:

- Programmi educativi e counseling infermieristico;

- Strumenti digitali per promemoria e monitoraggio;

- Supporto psicologico personalizzato;

- Integrazione di un team multidisciplinare che coinvolga nefrologi, farmacisti, infermieri e altri specialisti.

Infine, future ricerche con campioni più ampi e con un confronto in fase pre e post trapianto, potrebbero esplorare in modo più approfondito

i fattori dinamici che influenzano la percezione della malattia e l’evoluzione dell’aderenza nel tempo, promuovendo modelli di presa in carico più completi e centrati sulla persona.

POSTER

BIBLIOGRAFIA

- Port FK, Wolfe RA, Mauger EA, Berling DP, Jiang K. Comparison of survival probabilities for dialysis patients vs cadaveric renal transplant recipients. JAMA. 1993

- Matas AJ, Lawson W, McHugh L, Gillingham K, Payne WD, Dunn DL, Gruessner RW, Sutherland DE, Najarian JS. Employment patterns after successful kidney transplantation. Transplantation. 1996

- “Keown P. Improving quality of life–the new target for transplantation.” (“Importance of socioeconomic, clinical, and psychological factors on …”) Transplantation. 2001

- Il trapianto di rene una sfida continua. Giornale italiano di nefrologia. Disponibile all’indirizzo GIN_A30VS60_00089_2.pdf (consultato il 7 novembre 2024)

- Un’analisi empirica dei consumi sanitari e dei costi dei trapiantati di rene in Italia, CENSIS, 2013 (consultato il 10 novembre 2024)

- Massey EK, Tielen M, Laging M, Beck DK, Khemai R, van Gelder T, Weimar W. The role of goal cognitions, illness perceptions and treatment beliefs in self-reported adherence after kidney transplantation: a cohort study. J Psychosom Res. 2013 Sep;75(3):229-34. doi: 10.1016/j.jpsychores.2013.07.006. Epub 2013 Aug 3. PMID: 23972411.

- De Pasquale C, Veroux M, Indelicato L, Sinagra N, Giaquinta A, Fornaro M, Veroux P, Pistorio ML. Psychopathological aspects of kidney transplantation: Efficacy of a multidisciplinary team. World J Transplant. 2014 Dec 24;4(4):267-75. doi: 10.5500/wjt.v4.i4.267. PMID: 25540735; PMCID: PMC4274596.

- Mellon L, Doyle F, Hickey A, Ward KD, de Freitas DG, McCormick PA, O’Connell O, Conlon P. Interventions for increasing immunosuppressant medication adherence in solid organ transplant recipients. Cochrane Database Syst Rev. 2022 Sep 12

- Massey EK, Tielen M, Laging M, Beck DK, Khemai R, van Gelder T, Weimar W. The role of goal cognitions, illness perceptions and treatment beliefs in self-reported adherence after kidney transplantation: a cohort study. J Psychosom Res. 2013 Sep;75(3):229-34. doi: 10.1016/j.jpsychores.2013.07.006. Epub 2013 Aug 3. PMID: 23972411.

- De Pasquale C, Veroux M, Indelicato L, Sinagra N, Giaquinta A, Fornaro M, Veroux P, Pistorio ML. Psychopathological aspects of kidney transplantation: Efficacy of a multidisciplinary team. World J Transplant. 2014 Dec 24;4(4):267-75. doi: 10.5500/wjt.v4.i4.267. PMID: 25540735; PMCID: PMC4274596.

- Lam WY, Fresco P. Medication Adherence Measures: An Overview. Biomed Res Int. 2015;2015:217047. doi: 10.1155/2015/217047. Epub 2015 Oct 11. PMID: 26539470; PMCID: PMC4619779