USO DEL FONENDOSCOPIO ELETTRONICO PER IL MONITORAGGIO DELLA FISTOLA ARTERO VENOSA NATIVA NEL PAZIENTE EMODIALIZZATO: case report

Grazia Petruzzelli1, Giuseppe Petruzzelli2, Tiziana Piccolo3.

1Infermiere libero professionista

2Infermiere specialista nell’unità di Dialisi presso l’ospedale Mons. Dimiccoli di Barletta

3Direttore dell’U.O.C. di Nefrologia e Dialisi presso l’ospedale Mons. Dimiccoli di Barletta

INTRODUZIONE

Nel paziente emodializzato è importante andare a valutare periodicamente lo stato di salute, nonché livello di funzionalità, dell’accesso impiegato per la terapia renale sostitutiva, questo nell’ottica di evidenziare in maniera precoce possibili alterazioni che, nel tempo, potrebbero andare ad alterare significativamente l’efficacia della terapia cui il paziente si sottopone con cadenza bi, tri o quadri settimanale, a seconda delle necessità cliniche. Proprio per questo motivo sarebbe opportuno inserire questa categoria di pazienti, specialmente facendo riferimento a coloro che risultano essere portatori di F.A.V., nativa o protesica che sia, all’interno di un apposito sistema e programma di monitoraggio dell’accesso vascolare in questione. Alla base di tale approccio vi è, ovviamente, l’esecuzione di un accurato esame obbiettivo (1) del vaso arterializzato, comprendente le tre fasi: ispezione e palpazione della cute corrispondente all’area di interesse ed auscultazione dei soffi. Particolare attenzione andrebbe posta proprio a quest’ultimo passaggio dell’esame per il quale sarebbe da preferire l’impiego di un Fonendoscopio elettronico ad uno analogico, purtroppo ancora molto poco diffuso in clinica, seppure il suo utilizzo rappresenterebbe per l’operatore un aiuto non indifferente. Tale device consente, infatti, l’amplificazione dei suoni anche fino a 40 volte rispetto all’intensità originaria e la loro simultanea traduzione nei grafici corrispondenti, questi valutabili visivamente in quanto trasmessi su un telefono cellulare o un personal computer connesso al device in uso(2).

METODOLOGIA

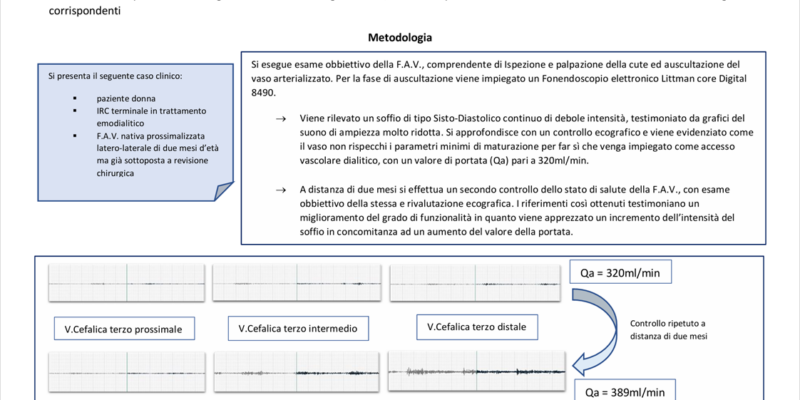

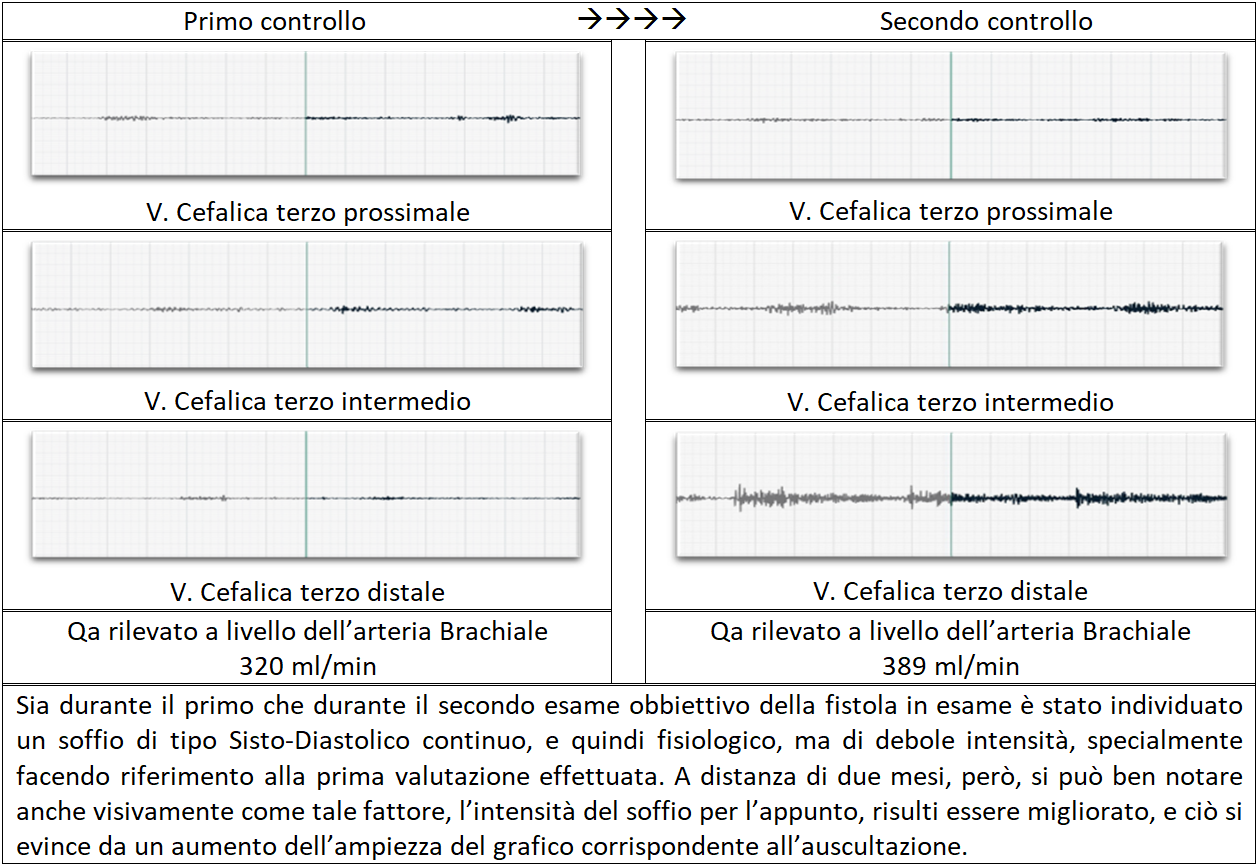

Nell’ottica di apprezzare l’effettiva utilità di un Fonendoscopio elettronico si osserva il seguente caso clinico, individuato presso il Centro Dialisi dell’ospedale Monsignor Dimiccoli di Barletta: paziente donna, 65 anni d’età, affetta di IRC terminale, sottoposta a trattamento emodialitico con cadenza trisettimanale. Come accesso vascolare per la terapia renale sostitutiva, la paziente dispone di una Fistola Artero Venosa nativa prossimalizzara latero-laterale, di soli due mesi d’età ma già sottoposta a revisione chirurgica. Il vaso viene attentamente valutato con l’esecuzione di un accurato esame obbiettivo dello stesso, comprendente le fasi di ispezione e palpazione della cute. Particolare attenzione viene posta alla fase di auscultazione della Fistola, fase durante la quale viene utilizzato un Fonendoscopio elettronico Littman Core Digital 8490. All’auscultazione, eseguita in tre sedi differenti, seguendo quello che è il decorso della vena arterializzata che in questo caso corrisponde alla Vena Cefalica, in particolare nel terzo tratto distale, nel terzo intermedio e nel terzo prossimale dell’avambraccio. Quel che risulta apprezzabile è un soffio di tipo Sisto-Diastolico continuo, e quindi di natura fisiologica, ma con un intensità estremamente ridotta, elemento che risulta essere facilmente osservabile ponendo attenzione a quelli che sono i grafici dei suoni percepiti, grafici che sono valutabili in quanto elaborati durante la fase di auscultazione dal Fonendoscopio elettronico stesso, e riprodotti simultaneamente sul telefono cellulare cui il device è collegato, questo grazie ad un’apposita applicazione preventivamente installata sul cellulare. Data l’anomalia riscontrata relativamente all’intensità del soffio restituito dalla Fistola, si decide per un approfondimento tramite l’esecuzione di un controllo ecografico del vaso, valutazione in seguito alla quale si evince come le specificità dello stesso non rispecchino quelli che sono i valori minimi e range di riferimento, relativamente alla maturazione dalla Fistola, per far sì che la stessa venga ritenuta idonea ed utilizzata come accesso vascolare per la terapia renale sostitutiva (secondo la regola del sei: Diametro ≥0,6cm, profondità ≤0,6cm, portata o Qa ≥600ml/min)

A due mesi di distanza dall’esecuzione del primo controllo, si esegue una seconda rivalutazione della fistola durante la quale di apprezza un significativo miglioramento del soffio percepito durante la fase di auscultazione del vaso, relativamente alla sua intensità, dato convalidato anche da un incremento dell’ampiezza dei grafici corrispondenti alle auscultazioni stesse. Il vaso viene rivalutato anche ecograficamente e ciò che viene osservato corrisponde a ciò che l’auscultazione aveva anticipato, si prende nota, infatti, di una variazione in positivo dalla portata (Qa) del vaso.

RISULTATI

Il caso clinico analizzato consente di ipotizzare l’esistenza di una stretta correlazione tra la portata che caratterizza una Fistola (Qa) ed i suoni rilevati al momento dell’auscultazione della stessa, durante l’esecuzione dell’esame obbiettivo. Più precisamente si presume esista un legame tra la portata della F.A.V., che altro non è se non la quantità di sangue che fluisce all’interno del vaso arterializzato, e l’intensità del soffio individuato. Inoltre, nel caso in cui per l’auscultazione venga impiegato un fonendoscopio elettronico, ne consegue come l’ampiezza del grafico risultante sia proporzionale all’intensità del suono rilevato. Il grafico è, di fatto, lo specchio dell’intensità del soffio, per cui quanto maggiore sarà la sua intensità, tanto maggiore sarà l’ampiezza del grafico.

IMMAGINI

CONCLUSIONI

L’auscultazione della Fistola, se eseguita correttamente ed in associazione all’esame obbiettivo del vaso arterializzato, consente di ottenere una serie di utilissime informazioni relative al livello di funzionalità, e quindi lo stato di salute, del vaso in esame, oltre al rendere possibile la precoce rilevazione di eventuali alterazioni endoluminali che, se non trattare nel breve termine o trascurate, potrebbero nel tempo andare ad alterare l’efficacia dialitica e condurre persino al fallimento dell’accesso vascolare stesso. Inoltre, questa pratica, se inserita all’interno di un apposito sistema di monitoraggio dedicato ai pazienti dotati di F.A.V., rappresenterebbe un validissimo sostegno nel monitoraggio nel lungo termine degli accessi vascolari di questa natura. Purtroppo, tale pratica è troppo spesso sottovalutata in clinica, specialmente se adoperata da personale infermieristico; ma, se si prende in considerazione l’impiego di un device quale un fonendoscopio elettronico, come è stato fatto nel caso riportato, con la sua intrinseca capacità di amplificare il suo anche fino a 40 volte l’originale oltre che renderlo più nitido, si può ben intuire l’enorme ausilio che rappresenterebbe in quanto, proprio grazie al suo impego, aumenterebbero significativamente sia la sensibilità dell’operatore che la capacità interpretativa dello stesso delle singolarità dei soffi individuati.

POSTER

BIBLIOGRAFIA

- Bonforte G, Pogliani D, Genovesi S, Sorveglianza della fistola arterovenosa: nuove risposte a un vecchio problema, Ital Nefrol 2011.

- Presta P, Carullo N, Armeni A , Zicarelli M. T , Musolino M , Bianco M.G , Chiarella S , Andreucci M , Fiorillo A. S , Pullano S. A , Bolignano D , Coppolino G, Valutazione della fistola artero-venosa per emodialisi con uno stetoscopio digitale di nuova generazione: uno studio pilota, Urol Nefrolo, Maggio 2024.