MANIFESTAZIONI CUTANEE IN CORSO DI UREMIA: casistica personale

Di Franco S 1., Correnti M. 1, Floridia S. 1, Gianni T 1 ., Lozito M. 2,3, Lo Presti C. 2,3, Messina G 1,2., Vita S. A. 1,2 , Vittorio A. 1,2, Cassia A.1,2,3.

1 Servizio nefrodialitico Tike- Siracusa,

2 Servizio Nefrodialitico Tike – U.O.S. di Palazzolo Acreide (SR),

3 Ambulatorio di emodialisi Floridiano – Floridia (SR)

CONTATTI

[email protected]

[email protected]

INTRODUZIONE

Nell’insufficienza renale terminale l’accumulo di sostanze tossiche, dovute alla scarsa depurazione, vanno a compromettere la barriera cutanea, organo deputato a mantenere l’equilibrio idrico e il pH della cute, oltre che a conservare l’integrità dei lipidi cutanei. I cataboliti, inoltre, accumulandosi nel sangue, innescano una risposta infiammatoria danneggiando ulteriormente la barriera cutanea.

Nella popolazione uremica è evenienza frequente riscontrare lesioni cutanee che vengono classificate in:

- Patologie primitivamente renali con secondario interessamento cutaneo

- Patologie primitivamente cutanee con secondarismo renale

- Patologie sistemiche caratterizzate da manifestazioni cliniche cutanee e renali (acquisite e congenite).

L’etiopatogenesi delle lesioni cutanee nei pazienti uremici, può essere classificata in 3 categorie principali :

- Accumulo di cataboliti (urea e creatina)

- Compromissione del sistema immunitario

- Disfunzione del metabolismo minerale (Ca/P)

Per la sua facile esplorabilità, la cute permette – se inserita in un protocollo di controlli periodici – di cogliere tempestivamente l’insorgenza di lesioni che evidenziano spesso patologie locali e, talvolta, malattie sistemiche.

Il fine è, ovviamente, repertare tempestivamente eventuali lesioni, precisarne l’inquadramento nosologico ed instaurare la terapia specifica, ove necessaria.

METODOLOGIA

Nella nostra realtà lavorativa, in un’ottica di gestione olistica e multidisciplinare del paziente, l’infermiere assume un ruolo fondamentale nell’individuare precocemente tutta una serie di segni clinici precoci di patologie importanti.

Nel caso specifico, il numero dei casi di lesioni dermatologiche associate all’uremia riscontrate nel corso degli anni nei nostri pazienti, ci ha spinto a creare un progetto metodologico di sorveglianza cutanea che si articola in fasi stabilite:

- Colloqui continui e dedicati con il paziente e con il familiare / caregiver;

Dedicare del tempo in cui vengono poste domande mirate alla presenza di lesioni cutanee si è dimostrata una strategia vincente: molto spesso, infatti, i nostri pazienti non danno la giusta importanza a quei segni clinici che, invece, se rilevati in tempo, possono dare seguito a tutti gli approfondimenti diagnostici necessari per la valutazione precoce di patologie, anche importanti.

Nello stesso tempo, potenziare il dialogo con il familiare/caregiver ci ha permesso di ottenere altre importanti informazioni, soprattutto nel caso di pazienti anziani o parzialmente/ insufficientemente autonomi. - Esposizione ed ispezione della cute con cadenza trimestrale;

Controllando personalmente, l’infermiere, o il medico, può segnalare tempestivamente la presenza di lesioni sospette, ispezionando in particolar modo tutte quelle zone corporee difficilmente raggiungibili dall’osservazione del paziente stesso (zona retroauricolare, negli spazi inter digitali di mani e piedi). - Coinvolgimento del MMG;

Parte fondamentale del processo è il coinvolgimento del MMG, non solo per la prescrizione degli esami di laboratorio e delle consulenze specialistiche, ma per definire il migliore processo diagnostico. - Esami ematochimici mirati;

Una volta individuata una lesione, potranno essere prescritti degli esami ematochimici per individuarne la probabile etiologia. - Visite specialistiche;

Contestualmente, il paziente, potrà essere inviato a consulenza specialistica. - Monitoraggio fotografico;

Seguire l’evoluzione della lesione cutanea attraverso la creazione di un archivio fotografico non solo è un obbligo medico-legale, ma rappresenta un ottimo modo per riconoscere precocemente e più facilmente in futuro, e in altri pazienti, lesioni da trattare con un percorso diagnostico-terapeutico già predefinito, migliorando gli outcomes.

RISULTATI

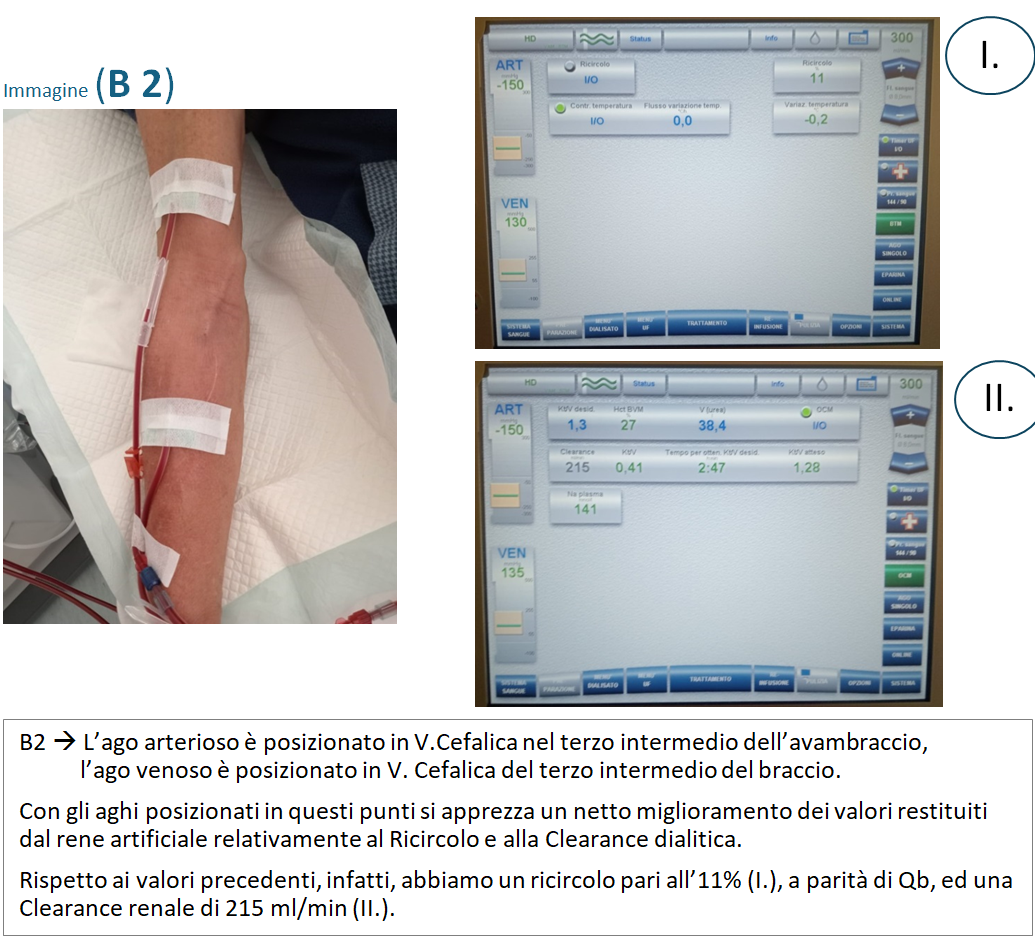

Attingendo alla nostra quotidiana esperienza, in questo lavoro, abbiamo riportato il monitoraggio fotografico delle seguenti lesioni:

- Xerosi uremica: causata da disidratazione, alterazione della funzione della barriera cutanea, accumulo tossine uremiche;

- Psoriasi: malattia infiammatoria cronica recidivante caratterizzata da lesioni eritemato-squamose dovute a disordini di crescita dei cheratinociti;

- Vasculite: processo infiammatorio e necrotico dei vasi accompagnato da manifestazioni cutanee e/o sistemiche e caratterizzate dalla presenza di anticorpi anti-citoplasma dei neutrofili (ANCA);

- Prurigo nodularis: noduli pruriginosi sulle facce estensorie degli arti;

- Lesioni secondarie alle complicanze vascolari e neurologiche del diabete;

- Calcifilassi: fase nodulare e fase gangrenosa;

- Erisipela: infiammazione acuta della cute coinvolgente sottocute e vasi linfatici.

- Complicanze del diabete su base neurodistrofica;

- POEMS syndrome (Polineuropatia, Organomegalia, Endocrinopatia, Gammopatia monoclonale, Alterazioni Cutanee);

- Epitelioma basocellulare: tumore benigno che si sviluppa nelle cellule dello strato basale della pelle;

- Cheratoacantoma: neoplasia benigna che ha origine nei follicoli piliferi.

CONCLUSIONI

Cute e rene, organi dissimili per embriogenesi e funzione, trovano nella malattia uremica terreno per una variegata espressività. Infatti l’accumulo dei cataboliti non eliminati dal rene malato va ad incidere negativamente sulla complessità fisio-strutturale della barriera cutanea.

Pertanto, se indagata con periodicità e metodico rigore, la cute può fornire indicazioni cliniche di grande utilità, specie per una diagnosi precoce nelle malattie sistemiche e metaboliche

POSTER

BIBLIOGRAFIA

- 1) Grassi S., Ciocca O., Brazzelli V., Borroni G..: Cute e rene: rischio ed entità dell’interessamento renale nelle malattie dermatologiche. Bollettino Soc.Med.Chir. Pavia 2011,124(4):755-762

- 2) Rizzo R., Mancini E., Santoro A.: Il coinvolgimento cutaneo nelle patologie metaboliche associate a malattia renale cronica. G.Ital.Nefrol. 2014;31 (5)

- 3) Bencini P L, Montagnino G., Citterio A., Graziani G., Crosti C., Ponticelli C.: Cutaneous abnormalities in uremic patients. Nephron 1985,40:316-21

- 4) Tawade, Y.V. and Gokhale, B.B. (1996) Dermatological Manifestations of Chronic Renal Failure. Indian Journal of Dermatology, Venereology and Leprology, 62, 155-156

- 5) Yosipovitch G., Duque M.I., Patel T.S., Elias P.M.: Skin barrier structure and function and their relationship to pruritus in end-stage renal disease. Nephrol Dial Transplant 2007,22(11):3268-72